Представь себе мир, где ты не срываешь дедлайны, не заканчиваешь работу в 10 часов вечера и не думаешь о задачах на хайкинге с друзьями. Где ты не знаешь

о прокрастинации и о том, каково это — чувствовать выгорание.

Всё это звучит как сладкая мечта, но на самом деле можно не представлять себе этот мир, а построить его 🏙️ Звучит как инфоцыганщина, но на деле надо просто взять и… использовать тайм-менеджмент ⏳

Для удобства собрали дополнительную навигацию, которая поможет подобрать технику, исходя из твоего запроса.

| Выделить важное | Матрица Эйзенхауэра Принцип 1–3–5 Принцип трёх дел Система 4D Система Тима Ферриса SMART |

|---|---|

| Сосредоточиться | Помодоро 90/30 Тайм-боксинг Одна задача в один промежуток времени Fresh or Fried |

| Победить прокрастинацию | Техника «съесть лягушку» Техника швейцарского сыра Техника «салями» «Хотя бы N минут» |

| Систематизировать | GTD ZTD Канбан Диаграмма Ганта Zero Inbox |

— это процесс планирования, расстановки приоритетов и организации задач, который помогает повысить эффективность дома, в учёбе или на работе. По сути, цель тайм-менеджмента — помочь людям выполнять больше задач с лучшим качеством за меньше часов

Если научиться хорошо управлять временем, можно достигнуть недостижимого — сбалансированного образа жизни, где у нас будет:

меньше стресса,

высокая энергия,

мотивация достигать целей,

навык расставлять приоритеты,

уверенность в себе,

продвижение в карьере или учёбе

4 лучших метода тайм-менеджмента

Сначала обсудим китов в области управления временем. Расскажем не только откуда появились методы, но ещё и как их применить 👇

Метод GTD (Getting Things Done)

Метод Getting Things Done (сокращённо GTD) — система личной эффективности, созданная Дэвидом Алленом, американским экспертом по продуктивности

и автором книги «Как привести дела в порядок».

В чём суть? Цель метода — освободить ум от хранения бесконечных дел, идей

и обязательств. Для этого надо перенести их в надёжную внешнюю систему (например, таск-менеджер), а затем структурировать и выполнять их по определённым шагам:

1️⃣ Фиксируй — не держи дела в голове. Запиши всё, что требует внимания: задачи, мысли, идеи. Записывать можно и в бумажном блокноте, и на стикерах,

и в приложении, и в WEEEK

2️⃣ Проясняй — реши, каких мер требует каждая запись. Наверняка будет что-то срочное, что-то — не очень. И наверняка какие-то дела можно делегировать или убрать совсем

3️⃣ Организуй — распредели задачи по категориям, например проекты, звонки, встречи. А также по контексту — где и когда их выполнять

4️⃣ Размышляй — Аллен рекомендует проводить еженедельный обзор задач. Не забывай просматривать списки, чтобы держать фокус на приоритетах

5️⃣ Вовлекайся — выполняй дела исходя из контекста, доступного времени и уровня энергии. Работай с чистым умом, доверяя системе, а не памяти 🌌

Кому подойдёт? Тем, у кого много параллельных дел, идей и проектов: предпринимателям, менеджерам, фрилансерам. Также подойдёт людям, которые чувствуют перегрузку от объёма информации и хотят вернуть контроль над своим временем.

✏️ Совет. Начни с малого — заведи одно пространство, где будешь фиксировать всё, что требует внимания. Главное — не держи в голове. Даже простая привычка записывать уже разгружает мозг и повышает концентрацию

Метод ZTD (Zen To Done)

Система Zen To Done (ZTD) создана Лео Бабаутой — автором блога ZenHabits.net

о нахождении простоты в ежедневном хаосе нашей жизни.

Можно сказать, это более простая и гибкая альтернатива GTD. Бабаута взял лучшие идеи из методов продуктивности и дополнил их философией дзен — внимательностью, минимализмом и спокойствием.

В чём суть? ZTD предлагает не внедрять сложные системы, а выработать привычки. Именно они добавляют в повседневность организованности и дисциплины.

Всего у метода 10 привычек, но Бабаута выделяет четыре ключевые:

1️⃣ Собирай — записывай все идеи и задачи, не держи их в голове (что-то напоминает, да?)

2️⃣ Обрабатывай — ежедневно просматривай список дел и решай, что делать с каждым пунктом: выполнить, отложить, делегировать или вычеркнуть

3️⃣ Планируй — выбирай несколько приоритетных задач на день и неделю

4️⃣ Делай — выполняй эти задачи без отвлечений, в спокойной и сосредоточенной манере

Чтобы внедрить систему, автор рекомендует фокусироваться на одной привычке

в течение 30 дней. Через 4 месяца можно выстроить устойчивый «дзен-поток» работы.

Кому подойдёт? Тем, кому классический GTD кажется слишком громоздким. Подойдёт творческим людям, фрилансерам, тем, кто ценит простоту, гибкость

и минимализм.

✏️ Совет. Начни с привычки «собирай». Она — основа системы. Как только привыкаешь записывать всё вовремя, дальше будет намного проще

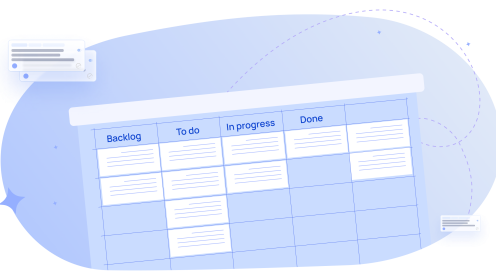

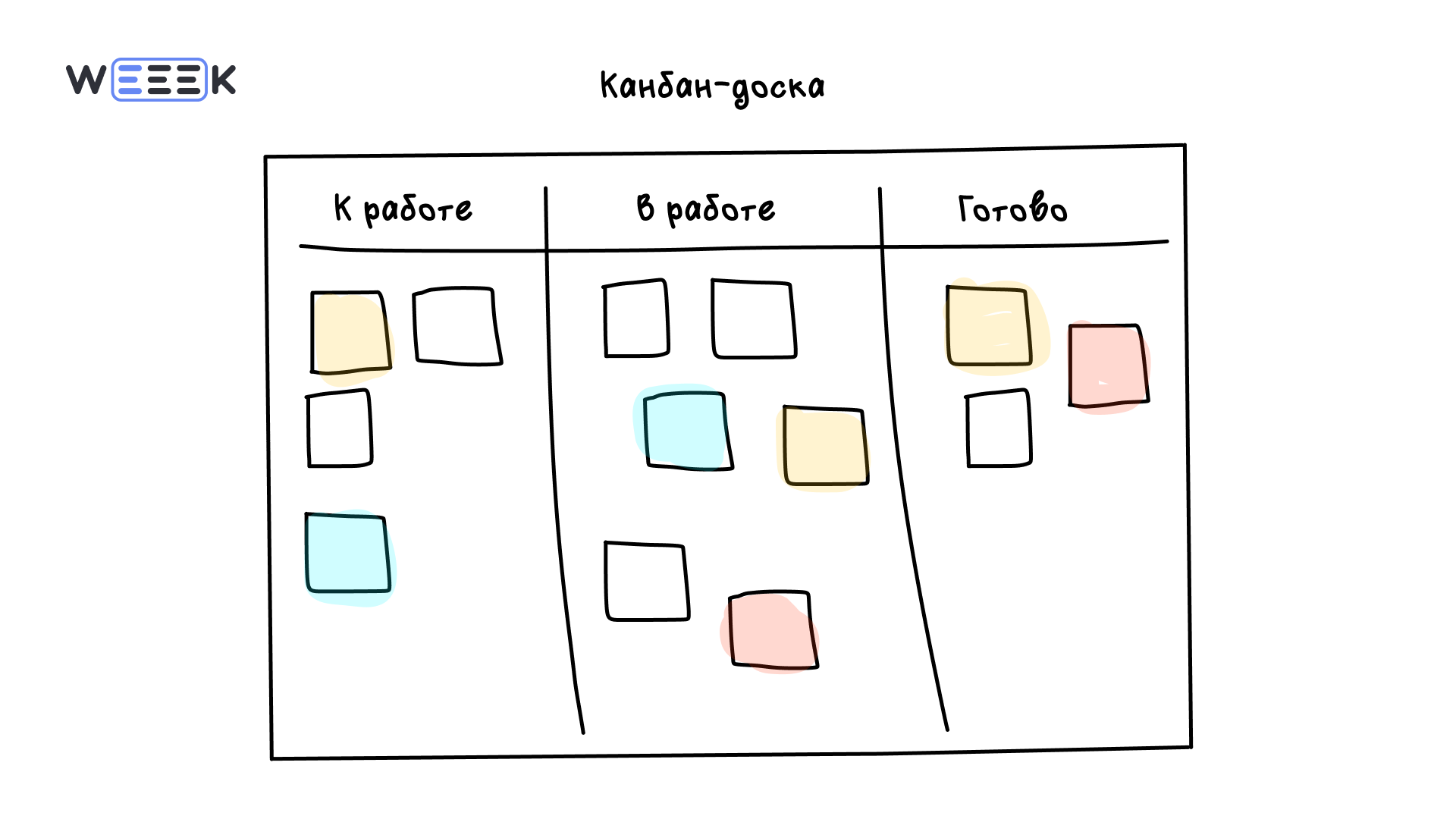

Канбан-метод

Метод придумал инженер Тайити Оно в компании Toyota для оптимизации производственных процессов. Позже его адаптировал Дэвид Андерсон для IT

и управления проектами.

Спасибо Тайити и Дэвиду, потому что без канбана мы бы не смогли визуализировать поток работы и сделать процессы прозрачными.

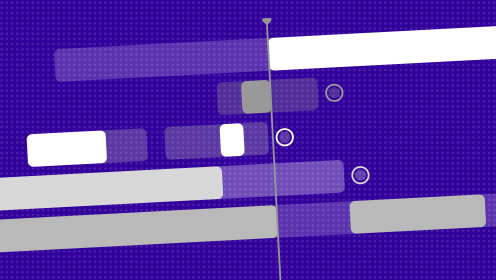

В чём суть? Канбан — это визуальная система управления задачами. Все дела представлены в виде карточек, которые перемещаются по колонкам К работе, В процессе, Готово. Каждая карточка — это отдельная задача с описанием, сроком и своим исполнителем.

Для каждого этапа на канбан-доске можно установить лимит задач. Это позволяет команде не брать на себя слишком много и браться за новые дела только тогда, когда на это появится ресурс.

Цель метода — улучшить процессы: увидеть узкие места, устранив которые станешь работать эффективнее.

Кому подойдёт? Командам, которые работают над несколькими проектами одновременно: разработчикам, маркетологам, дизайнерским, HR-отделам и другим. Также подходит фрилансерам, которые хотят визуализировать поток задач.

✏️ Совет. Начни с процесса, который есть уже сейчас, и попробуй его постепенно улучшать. Нет смысла сразу сделать идеально — просто отслеживай поток

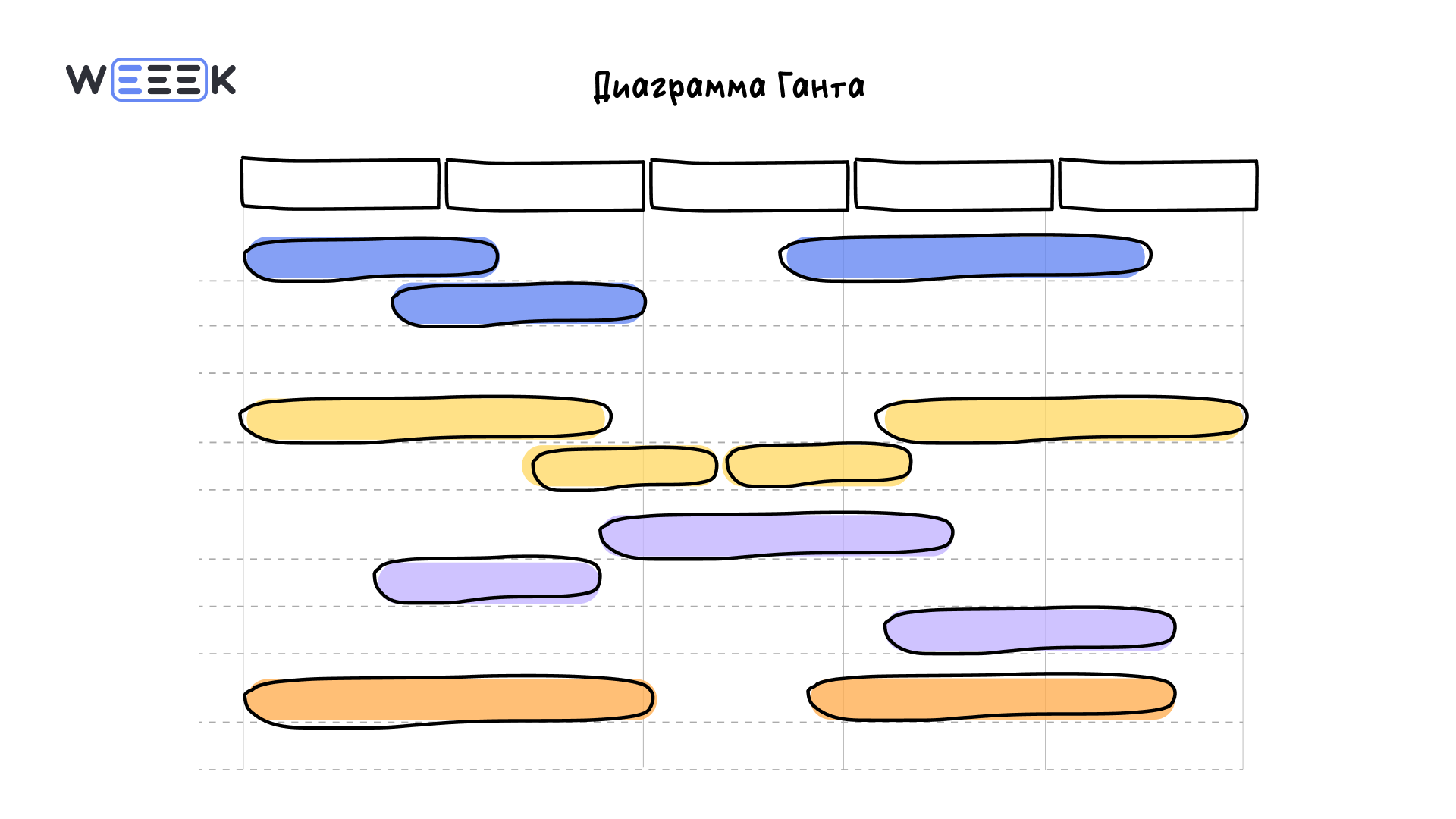

Диаграмма Ганта

Это инструмент визуального планирования, который показывает этапы проекта

на шкале времени. Идея такого подхода пришла польскому инженеру Каролю Адамецкому ещё в 1896 году. Но его работы не получили отклика.

Потом, в 1910-х, американский инженер Генри Гант разработал собственный очень похожий метод визуализации. Именно вариант Генри стал очень популярным, так что диаграмма до сих пор носит его имя.

В чём суть? Диаграмма Ганта — это горизонтальный график, где:

- по вертикали указаны задачи проекта

- по горизонтали — время их выполнения

Каждая задача представлена блоком (или «колбаской»), растянутым по времени. Длина блока отражает длительность работы, а пересечения показывают, какие задачи выполняются параллельно.

Кому подойдёт? Руководителям проектов, координаторам команд, менеджерам

и всем, кто работает с крупными, многоэтапными проектами с жёсткими сроками.

✏️ Совет. Регулярно обновляй диаграмму. Только актуальная версия отражает реальный прогресс и помогает вовремя заметить задержки, скорректировать ресурсы и предупредить риски

16 техник управления временем

Теперь поговорим о техниках, используя которые:

сможешь отделять главное от второстепенного,

узнаешь, куда инвестировать свои время и силы,

поймёшь, как управлять своим образом жизни

Метод «помодоро» (25 минут)

Метод Pomodoro придумал Франческо Чирилло в конце 1980-х годов.

В студенчестве у Франческо случались проблемы с концентрацией. Он попытался это решить и начал использовать кухонный таймер в форме помидора, чтобы на какое-то время сосредоточиться над задачей.

Чирилло понял, что почти любое отвлекающее дело можно спокойно отложить

на 25 минут. В это время есть шанс продуктивно поработать и при этом не переутомиться.

В чём суть? Работа делится на короткие фокусированные интервалы — «помидоры», а также на небольшие перерывы. Чтобы использовать «помодоро», надо:

1️⃣ Выбрать задачу и поставить таймер на 25 минут

2️⃣ Работать не отвлекаясь

3️⃣ Когда таймер зазвенит — сделать отметку о завершённом интервале

4️⃣ Отдохнуть 5 минут

5️⃣ После 4 циклов — сделать длинный перерыв 15–30 минут

Кому подойдёт? Тем, кто легко отвлекается и хочет хотя бы на несколько минут сосредоточиться только на работе.

✏️ Совет. Во время перерывов делай контрастное действие: если работаешь за экраном — встань, разомнись или прогуляйся. Это помогает мозгу восстановить фокус

90 на 30

Эту технику придумал Тони Шварц — американский журналист, писатель

и владелец компании The Energy Project. Используя её, Тони следует нескольким принципам:

- составляет рабочий план на следующий день с вечера

- утром делает самую сложную задачу

- в получасовые перерывы отдыхает

В чём суть? Техника разработана так, чтобы соответствовать естественным циклам концентрации и отдыха нашего мозга. Это повышает продуктивность, снижает умственную усталость и сводит к минимуму отвлекающие факторы.

Как работает правило 90/30:

- Выдели 90 минут на сосредоточенную работу: посвяти это время одной задаче, не отвлекаясь на почту или соцсети

-

Сделай 30-минутный перерыв. Постарайся переключиться: пройдись

по комнате, подыши свежим воздухом во дворе или понаблюдай за прохожими из окна. Это поможет мысленно перезагрузиться - Повтори цикл: после перерыва вернись к своей работе или к новому заданию ещё на 90 минут

Кому подойдёт? Людям, которым сложно сконцентрироваться на коротких интервалах, как в «помодоро». 90/30 поможет войти в поток — это пригодится для долгой и погружённой работы над сложными задачами.

✏️ Совет. Составляй с вечера рабочий план на следующий день, чтобы утром сэкономить время и сразу приступить к работе

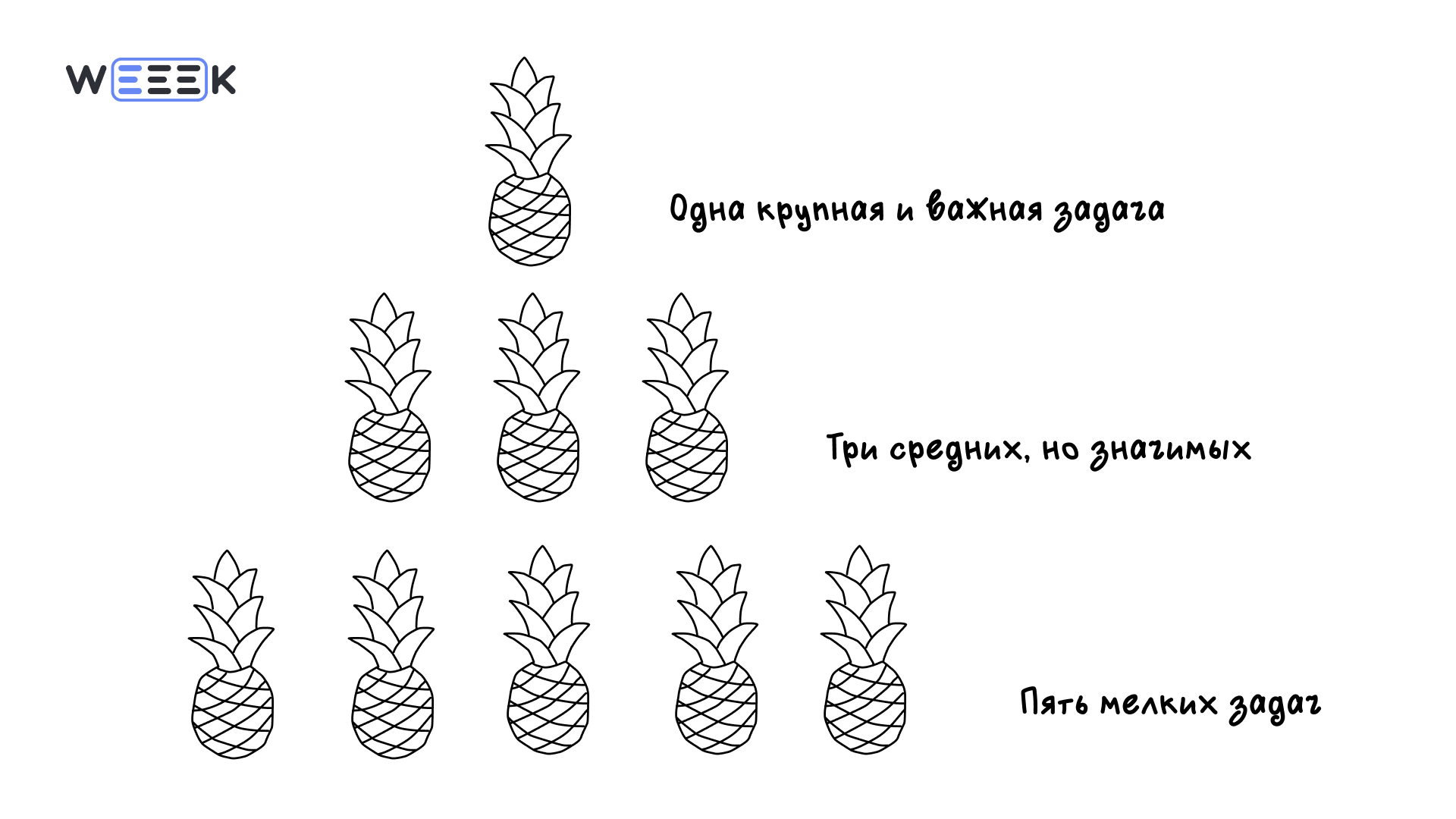

Принцип девяти дел (1–3–5)

Метод «1–3–5» основан на идее ограничения количества задач в день: 1 крупная, 3 средние и 5 мелких. Этот принцип активно использует Бетти Лю, вице-председатель Нью-Йоркской фондовой биржи, для повышения продуктивности

и сохранения баланса.

В чём суть? Составь список из девяти задач на день:

- 1 большая и приоритетная

- 3 средние, но значимые

- 5 мелких, второстепенных

Так у тебя выстраивается иерархия — это помогает сконцентрироваться на важном и не перегружать себя бесконечными списками дел.

Кому подойдёт? Тем, кто борется с загруженностью. Метод ограничивает количество задач и помогает трезво оценить свои силы. Больше никакого стресса от мысли «Я ничего не успеваю, опять!».

✏️ Совет. Если не получилось выполнить все девять дел, не страшно. Главное — выполнить одно большое. Остальные просто перенеси на завтра

Принцип трёх дел

Метод предложил эксперт по продуктивности Крис Бейли. Принцип помогает избавиться от токсичной многозадачности и сосредоточиться на трёх главных задачах за день.

В чём суть? Каждое утро выбирай 3 главных дела, которые продвигают тебя

к долгосрочным целям. Запиши их и выполняй последовательно, начиная с самой значимой. В конце дня оцени — что получилось выполнить, а до чего не дошли руки. Если понимаешь, что можно скорректировать курс, сделай это.

Кому подойдёт? Тем, кто чувствует, что за весь день сделано много всего,

но важного среди этого нет. Метод помогает сфокусироваться на стратегических задачах и избавляет от рабочей суеты.

✏️ Совет. Три задачи должны быть конкретными и измеримыми. Здесь поможет декомпозиция. Например, одну задачу «начать писать статью» можно разбить на несколько мелких: «собрать материал для статьи», «поставить ТЗ дизайнеру», «придумать структуру». Выполнив все подзадачи, ты сможешь вычеркнуть из списка основную, ту, откуда все эти подзадачи пошли

Тайм-боксинг, или техника временных блоков

В этой технике работа строится на коротких спринтах, которые постепенно приближают к цели. У этого подхода есть три плюса:

- концентрация — ограниченные по времени этапы вынуждают сосредоточиться на задаче

- постоянная проверка направления — после каждого спринта можно оценить, действительно ли ты движешься к нужному результату

-

гибкость — есть возможность корректировать процесс и улучшать подход

к работе

В чём суть? День нужно разбить на блоки (тайм-боксы) и в рамках одного блока фокусироваться на одной задаче. Не отвлекаясь, конечно. Как только блок заканчивается, надо переключиться на другую таску, даже если не успел предыдущую.

Кому подойдёт? Тем, кто склонен прокрастинировать и кому сложно сосредоточиться. Также подойдёт людям, у которых есть страх «белого листа».

✏️ Совет. Постарайся дать задаче чуть больше времени, чем предполагаешь. Например, тебе кажется, что задача займёт полтора часа. Дай себе два — заложи буфер на непредвиденные задержки. Так ты не будешь терять мотивацию из-за незаконченных дел

Техника швейцарского сыра

Этот метод разработал Алан Лакейн — эксперт по тайм-менеджменту. В 1970-х годах он предложил простой принцип: если большую задачу невозможно выполнить за один подход, надо начать с небольших, быстрых частей. В общем, надо проделывать «дырки» — такие же, как в сыре.

В чём суть? Если есть большая и неприятная задача, её надо разбить на маленькие, чуть более приятные шаги. Даже психологически человеку проще начать с чего-то менее пугающего.

Каждое «отверстие», которое мы проделываем в своём метафорическом куске сыра, — это маленькие победы. Именно они дают нам ощущение постоянного прогресса.

Чтобы использовать метод, надо:

1️⃣ Выбрать большую задачу, которую откладываешь

2️⃣ Разбить её на микрошаги — это и есть «дырочки»

3️⃣ Последовательно выполнять небольшие задачи

4️⃣ Повторять процесс каждый день, пока сыр-задача не покроется «дырочками» полностью

Кому подойдёт? Всем, кто постоянно откладывает сложные и пугающие задачи.

А также спецам, работающим над крупными проектами с десятками этапов

✏️ Совет. Не жди вдохновения 😉 Просто возьми и сделай одну «дырку» в задаче. Иногда пяти минут действий достаточно, чтобы сломать барьер прокрастинации и запустить процесс

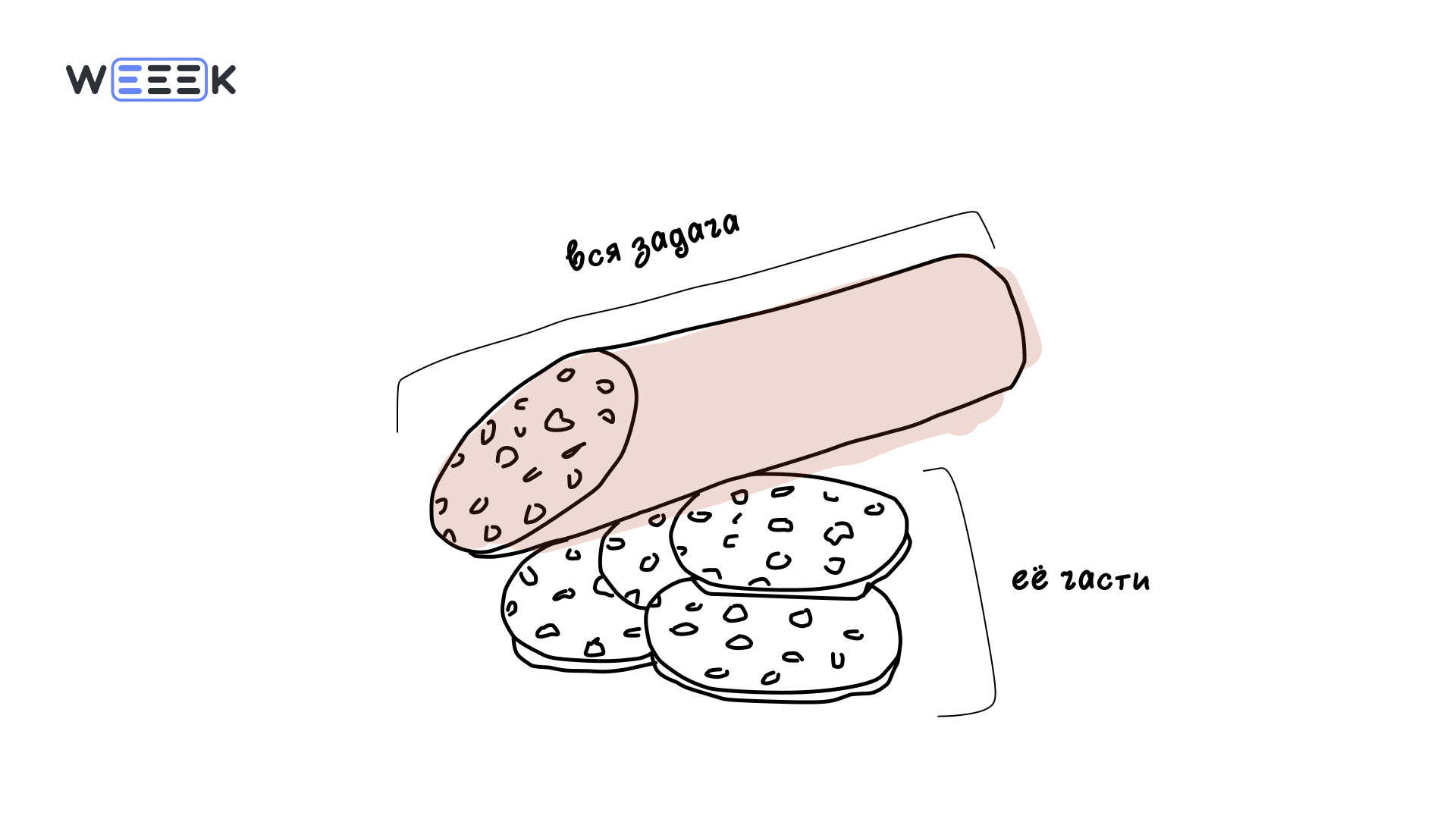

Техника «салями»

Считается, что идея подхода появилась в 1940-х годах и связана с венгерским политиком Матьяшем Ракоши. Он описывал свою стратегию словами: «Мы будем уничтожать наших врагов как салями — по кусочкам». Под этим он подразумевал постепенное устранение оппонентов — сначала наиболее активных, а затем

и остальных. Звучит жутковато, но история есть история…

В чём суть? Раздели крупную задачу на мелкие логические части. Прям как ешь салями — ломтиками. Для этого:

1️⃣ Дели задачи на части. Например, тебе нужно собрать макет сайта. Формулировка «собрать макет» расплывчатая и пугающая. Можно поделить

на «поискать референсы», «определиться с цветовой палитрой» и т. д.

2️⃣ Установи сроки — у каждого кусочка должен быть свой дедлайн

3️⃣ Отслеживай успех! Вычёркивай дела, которые уже выполнены, — это поможет поддерживать мотивацию

Кому подойдёт? Тем, кто постоянно сталкивается с масштабными проектами, например разработчикам, исследователям, авторам, студентам.

✏️ Совет. Как бы ни хотелось, не пытайся съесть всю салями сразу. Начинай с самых простых и понятных шагов

Техника «съесть лягушку»

Метод популяризировал Брайан Трейси в книге «Съешьте лягушку: 21 лучший способ перестать откладывать и сделать больше за меньшее время!». Однако автор сам часто указывает, что эта концепция идёт от цитаты Марка Твена 👇

В чём суть? Техника призывает сначала браться за сложные и неприятные задачи. И делать это надо с утра.

После того как съешь самую неприятную лягушку, перейти к другим задачам будет намного проще. Ведь самое страшное позади 🥲

Итак, чтобы съесть 🐸, надо:

1️⃣ Определить задачу, к которой меньше всего хочется приступать

2️⃣ Сделать её в первой половине дня, пока энергия и внимание на максимуме

3️⃣ После выполнения награди себя отдыхом или небольшим подарком, например конфеткой

Кому подойдёт? Тем, кто часто откладывает важные дела на потом или быстро теряет энергию

✏️ Совет. Главное в методе — целеустремлённость. Просто возьми и съешь свою лягушку первой. Не идёт? Не мучай себя — выбери другую, но действовать надо сразу

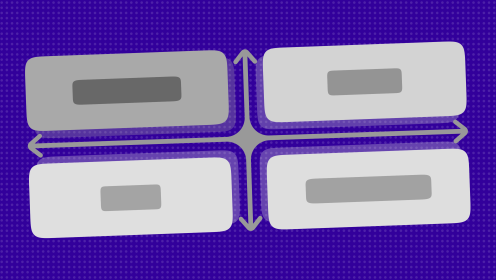

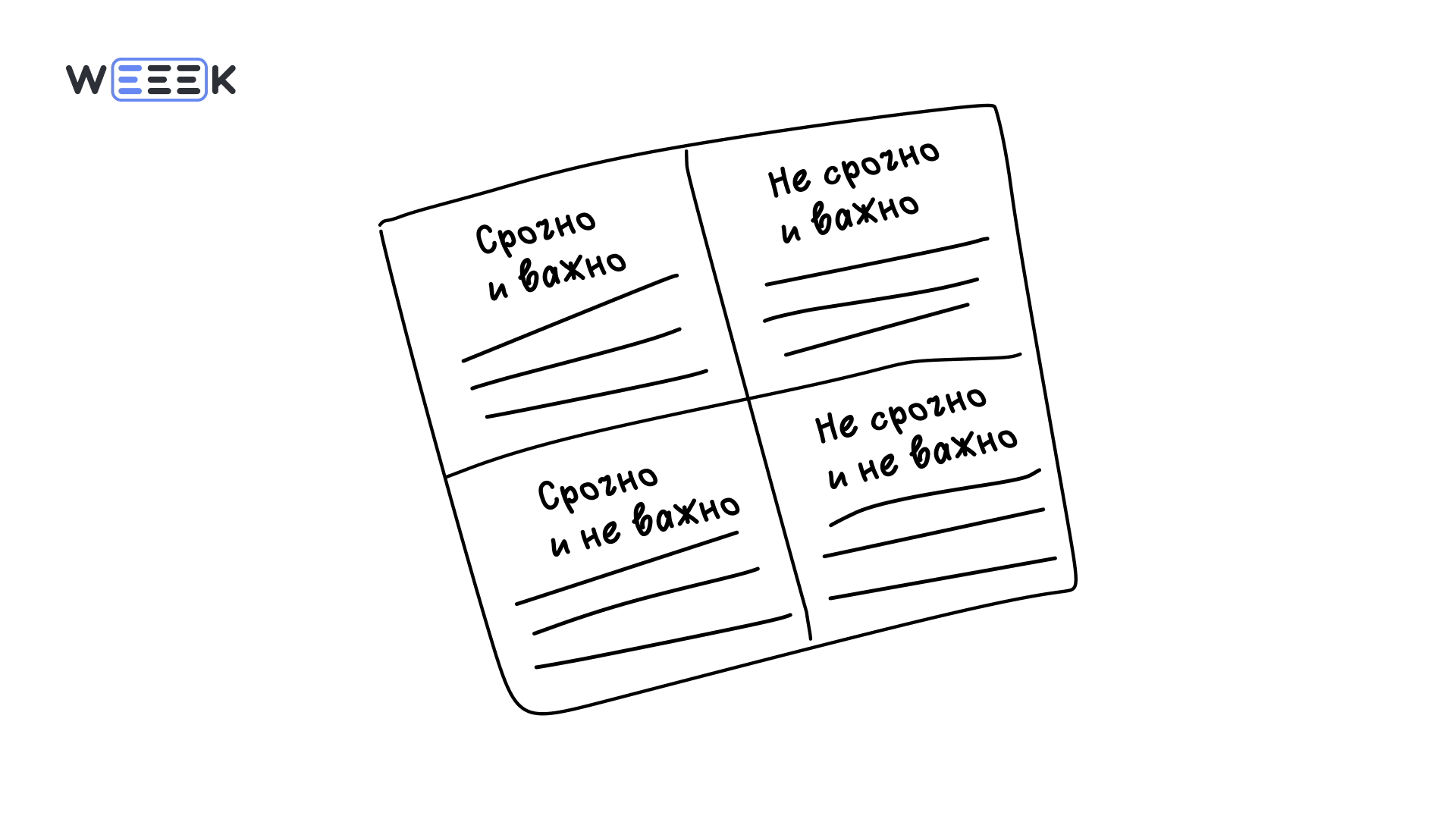

Матрица Эйзенхауэра

Метод предложил Дуайт Эйзенхауэр — 34-й президент США, известный своей исключительной продуктивностью. Эйзенхауэр понимал, что управление временем должно быть рабочим, и хотел помочь людям ориентироваться в своих приоритетах.

Вдохновлённый Миллером, Эйзенхауэр утверждал, что для достижения успеха надо делать одновременно срочные и важные дела. Так родилась матрица решений Эйзенхауэра.

В чём суть? Инструмент помогает упорядочивать и расставлять приоритеты

в зависимости от их срочности и важности. Чтобы его применить, нужно разделить все задачи на 4 квадранта:

1️⃣ Срочные и важные — их надо делать сразу

2️⃣ Важные, но несрочные — можно запланировать

3️⃣ Срочные, но неважные — если есть возможность делегировать, сделай это

4️⃣ Не срочные и не важные — можно вообще убрать

Кому подходит? Тем, кто хочет лучше управлять своим временем, расставив чёткие приоритеты. Полезно менеджерам, владельцам бизнеса и фрилансерам, которые одновременно выполняют задачи по многим проектам или клиентам.

✏️ Совет. Каждое утро пересматривай свой список задач и быстро раскладывай их по матрице. Это займёт 3–5 минут, но сэкономит часы хаотичной работы

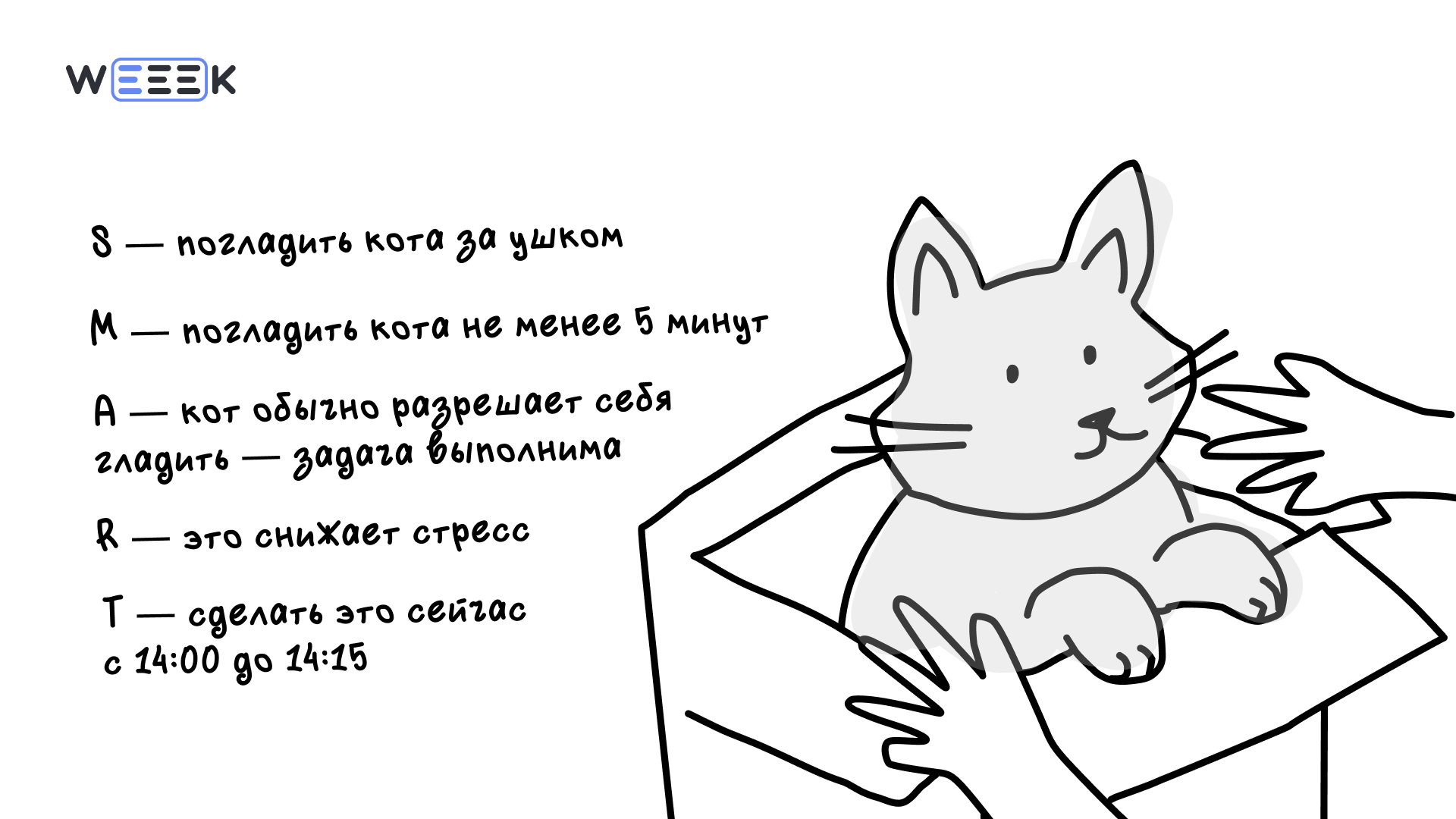

SMART-система

Метод SMART предложил консультант по управлению Джордж Доран. В статье для журнала Management Review он описал аббревиатуру SMART, которая расшифровывается как Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound — то есть конкретные, измеримые, достижимые, значимые и ограниченные по времени цели.

По мнению Дорана, именно такие цели повышают шансы на успех и помогают двигаться к результату.

В чём суть? Цель, поставленная по методике SMART, звучит как конкретный, измеримый и ограниченный по времени план.

Например, вместо «научиться английскому» SMART-версия будет звучать так:

с уровня А2 до В1 по CEFR за 6 месяцев, занимаясь 4 раза в неделю по 60 минут

с репетитором и выполняя 90% домашних заданий.

В этом примере критерии SMART такие:

- S (конкретная) — чёткое указание уровней и действий

- M (измеримая) — прогресс проверяется через тесты CEFR и процент выполненных заданий

- A (достижимая) — регулярные занятия с поддержкой репетитора

- R (релевантная) — соответствует глобальной цели (карьера, переезд)

- T (ограниченная по времени) — 6 месяцев

Кому подходит? Тем, кто часто ставит размытые цели и потом теряет мотивацию.

✏️ Совет. Проверяй каждую цель по SMART, перед тем как внести её в план. Это поможет понять, действительно ли она стоит твоего времени

Fresh or Fried

Метод разработал писатель и тренер Крис Бейли, автор книги The Productivity Project. Он предлагает выбирать задачи в зависимости от своего эмоционального состояния и уровня батарейки — мы можем быть либо «свежими», либо «пережаренными».

В чём суть? В Fresh or Fried надо распределять задачи в зависимости от уровня своей ментальной энергии. Условно: если ты свеж, как капустка, значит, хватит сил на сложные и аналитические задачи. А если ощущаешь себя пережаренной картошкой, займись рутиной: разгреби почту, ответь коллегам, которые давно ждут, наведи порядок в таск-менеджере.

Кому подходит? Тем, чья продуктивность сильно зависит от времени суток. А ещё людям, кому нужны периоды глубокой концентрации для сложной работы

✏️ Совет. Попробуй вести дневник состояний: отмечай, в какие часы ты обычно чувствуешь себя особенно продуктивно, а в какие — совсем нет сил. Так, со временем получится планировать день под свой биоритм

Система 4D

Метод появился в корпоративной среде как способ быстрее разбирать поток задач и сообщений. 4D расшифровывается как Do, Defer, Delegate, Delete — сделай, отложи, поручи, удали.

В чём суть? В том, чтобы не откладывать дела на потом: каждую входящую задачу нужно сразу классифицировать и выбрать одно из четырёх действий:

1️⃣ Do — сделать сразу, если задача занимает не больше пяти минут

2️⃣ Defer — отложить: в момент запланировать, когда возьмёшься это сделать

3️⃣ Delegate — поручить: отдать задачу коллеге

4️⃣ Delete — удалить и не делать это вообще

Кому подходит? Тем, кто перегружен входящей информацией: менеджерам, администраторам, специалистам поддержки и всем, кто ежедневно имеет дело

с десятками сообщений и мелких запросов.

✏️ Совет. Следуй правилу двух минут: если можешь сделать задачу прямо сейчас за пару минут — сделай. Чем меньше открытых дел, тем легче сосредоточиться на важном

Система Тима Ферриса

Тим Феррис — предприниматель и автор книги «Как работать по 4 часа в неделю». Именно в ней он описал свой подход: не делать больше, а делать эффективнее, используя принцип минимальной эффективной дозы (80% результата дают 20% усилий).

В чём суть? Ключевой принцип: не делать дела, чтобы быть занятым, а делать дела, чтобы получать результат. Система учит не управлять временем, а устраняет его потерю. Вообще, она держится на четырёх столпах:

- Определение. Надо чётко определить, чего тебе не хочется делать. Автор призывает убирать задачи, от которых нет пользы и ценности

- Исключение. Устранять всё несущественное типа скроллинга соцсетей, бессмысленных звонков и просмотра дурацких шоу

- Автоматизация. Переложить рутину на технологии или ассистентов

-

Либерализация. Создать такой образ жизни, чтобы не быть привязанным

к месту

Кому подходит? Тем, кто работает на себя, управляет проектами или ищет баланс между работой и жизнью.

✏️ Совет. Задай себе вопрос: «Если бы я мог делать только одно дело сегодня, что принесло бы наибольший результат?» — и начни именно с него

Хотя бы N минут

У метода нет конкретного автора, но его любят применять в психологии продуктивности.

В чём суть? В преодолении прокрастинации через минимальное, но обязательное ежедневное действие. Если не можешь заставить себя начать, скажи: «Я поработаю хотя бы 5 минут». Часто после старта мозг втягивается и ты продолжаешь дольше.

Кому подходит? Тем, кто любит откладывать всё на потом или бросает начатое из-за нехватки времени.

✏️ Совет. Если чувствуешь сопротивление — снижай временную планку. Условно: если не можешь уделить домашке по курсу 20 минут — удели 10

Одна задача в один промежуток времени

Методика основана на принципах монотаскинга и осознанности 🧘

В чём суть? Надо полностью погрузиться в одну задачу и не отвлекаться ни на что. Устрани все внешние раздражители: уведомления, открытые вкладки, звонки и все внутренние попытки мозга переключиться (например, почесать собаку).

Кому подходит? Тем, кто хочет быстро освоить сложный навык или всем, кто чувствует, что многозадачность истощает их и снижает качество результатов.

✏️ Совет. Определи место, время и условия для фокуса. Допустим, это будет твоя комната: в ней играет спокойная музыка и повсюду мягкий свет. Время можно выбрать утреннее, когда у нас выше концентрация и больше энергии

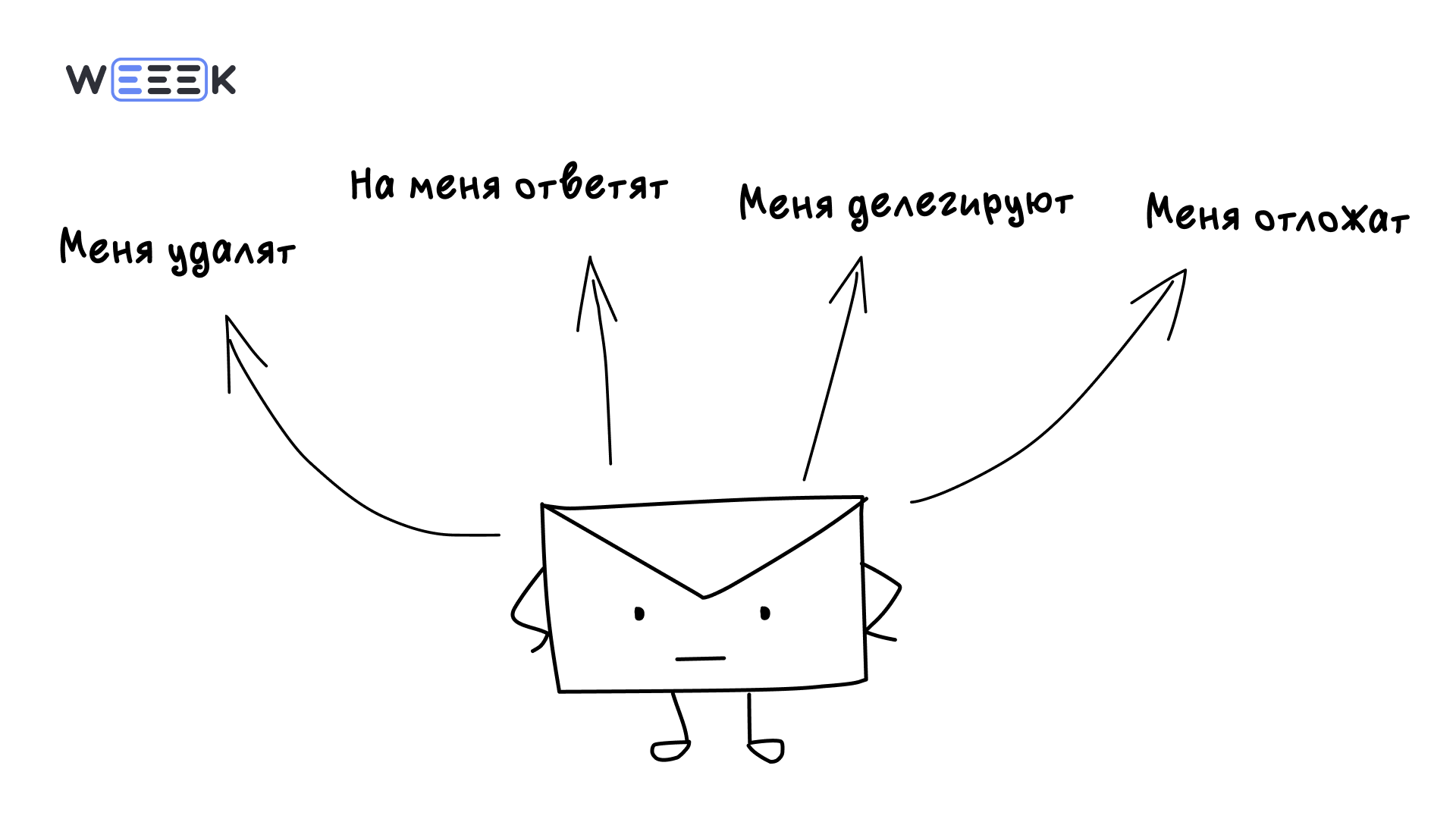

Zero Inbox

Или «ноль входящих». Придумал Мерлин Манн — американский писатель и эксперт по продуктивности. Он предложил эту систему ещё в 2000-х, чтобы помочь людям навести порядок в электронном ящике и повысить свою продуктивность.

Конечно, сейчас по почте мы общаемся всё реже, но метод суперски подходит

и для мессенджеров.

В чём суть? Каждое полученное письмо нужно сразу обработать: удалить его, ответить, делегировать кому-то или отложить.

Кому подходит? Тем, кто хочет контролировать информационный поток. И людям, которые работают с большим количеством писем, заявок и сообщений.

✏️ Совет. Выделяйте 2-3 строго ограниченных по времени слота в день, чтобы обработать сообщения/письма. Не стоит постоянно мониторить, что там тебе пришло

3 совета по управлению личным временем

Мы можем бесконечно говорить о техниках тайм-менеджмента, но какой в этом толк, если знать инструкцию к каждой недостаточно… Без заботы о себе, без уважения к своему времени и времени других любой метод тайм-менеджмента развалится. Так что попробуй запомнить эти три правила 👇

Будь честным с собой

Помимо успехов и амбиций, у нас есть плохие привычки и неудачные дни. Совершенно нормально справляться с одной сферой жизни лучше, чем с другой, или справляться с каждой не на 5 с плюсом.

Нормально начинать день в 12 часов дня и заканчивать глубоко за полночь, если так удобно. Нормально вставать в 4 утра и ложиться спать в 21. Нормально менять планы и отдавать предпочтение отдыху, а не достижению целей каждый день.

Чтобы научиться управлять личным временем, надо быть честным с собой и любить свой режим жизни.

Помни про отдых

Отдых — это не смена деятельности, хотя нас так учили в школе. Это расслабление мозга, расфокусировка внимания, ничегонеделание и сон. По умолчанию приоритет у сна должен быть высоким — а не по остаточному принципу. Это основа здоровья и эффективности.

А методы расфокусировки внимания и расслабления мозга можно применять

в течение дня, чтобы раскрыть творческий потенциал и переключить мозг с одной задачи на другую.

Отказывайся от того, что не приносит удовольствия

Вот выбираешь ты себе вектор — некую цель. Начинаешь работать над ней

и понимаешь, что это занятие тебе не нравится. Каждая очередная попытка заняться делом вызывает раздражение и тошноту. Бросай и отказывайся! Не трать свою невосполнимую и единственную жизнь на скучную книгу, бесполезные курсы, токсичную работу или пустых людей.

5 книг о тайм-менеджменте

Ну и на дорожку посоветуем несколько хороших книг, которые помогут обуздать время 🐎

📚 «Как привести дела в порядок», Дэвид Аллен. Классический гайд по гибкому тайм-менеджменту на основе 20-летнего опыта. Подойдёт тем, кому нравится чёткое расписание и хочется меньше тревожиться при планировании времени.

📚 «Scrum. Революционный метод управления проектами», Сазерленд Джефф. Мастрид от одного из создателей методики Scrum. Методика создана для IT-сфер, но быстро вошла и в повседневную жизнь.

📚 «Просто космос. Практикум по Agile-жизни, наполненной смыслом и энергией», Катерина Ленгольд. Книга и ежедневник об Agile-методах в жизни. А с примерами

и упражнениями понять любую систему проще!

📚 «Экстремальный тайм-менеджмент», Николай Мрочковский, Алексей Толкачев. Внезапно художественное повествование о том, как начать всё успевать. Авторы нестандартно подошли к описанию методов, используя художественных персонажей, которые пытаются привести в порядок жизнь.

📚 «Как работать по 4 часа в неделю», Тимоти Феррис. Советы по тайм-менеджменту на базе собственных потребностей. Автор предлагает прислушаться к себе, отрицает лень и офисную работу и считает, что грамотное планирование жизни обязательно сделает богатым и счастливым.

А ещё у нас есть обзор 8 книг-бестселлеров по управлению временем.